出典:建築物耐震基準・設計の解説(一般財団法人日本建築センター)

※1995年(平成7年)12月改正告示の解説

※2次壁の構造計算上の取扱い 平成7年10月

<木造>

■基礎

基礎にはある程度の地盤変状が発生しても、亀裂の発生で一体性がそこから損なわれないことが必要である。

(余裕をもった設定等)

基礎は原則として、鉄筋コンクリート造のものにすることが望ましい。

(解説)

無筋コンクリート造は、少しの時間の変状でも亀裂を免れるごとは困難であり、地盤調査等でしっかりした地盤であることがハッキリしない限り、鉄筋コンクリート造の布基礎とすることが重要となる。尚、鉄筋コンクリート造の布基礎の具体的な仕様は、住宅金融公庫の工事共通仕様書に示された布基礎詳細が参考となる。

■通し柱の断面欠損に対する補強

木造建築物の地震被害の中でよく見られる欠損のひとつで、大きな開口に隣接した通し柱の折損がある。折れている箇所は胴差し等との接合部がほとんどで、この部分は、胴差し・はり等が集中し、多数のほぞ穴のため、著しい断面欠損を生じている場合が多い。

(現行規定への補足)

耐力壁の釣合い良い配置を行うほか、柱の所要断面積の3分1以上を欠き取る場合においてはその部分を補強

(解説)通し柱に限らず、3分の1以上の切り欠きをした場合には応力を適切に伝達できるように、金物や木材等に添板補強等で補強を行う。

(余裕をもった設計等)

通し柱には隣接して、けた行方向、張り間方向ともに耐力壁を設けることが望ましい。

胴差し等との接合部は断面欠損が3分の1未満であっても十分な補強が望ましい。

■構造耐力上必要な軸組等の種類とその量

階数2以下等の制約を満足する小規模の在来木造建築物は、令第46条に規定された壁量を満足することにより、所定の耐震性等が満足できるようになっている。

(現行規定の法則)

耐力壁には令第46条に規定された土塗壁、木ずり壁、筋かいを入れた軸組以外に、昭和56年建設省告示第1100号に定められた軸組に構造用合板等の面材を張ったものがある。

耐震性を十分に発揮させるためには以下の3つを守る必要がある。

① 耐力壁を構成する部材は釘や金物によりしっかりと接合する。

② 筋かいを設けた耐力壁については、同一壁線上で筋かいの傾きが右下がりのものと左下りのものが対になること。

③耐力壁以外の壁もそれなりに設けること。

(1)耐力壁以外で外力の3分の1を負担する。

(2)屋根重量が重い屋根の場合は90㎏/㎡、軽い屋根の場合は60 ㎏/㎡を想定する。

■継手・仕口

兵庫県南部地震の被害では、筋かい端部仕口が、柱と横架材の接合部から離れた位置にあるものや、筋かい端部仕口の金物補強が不十分であることに起因すると考える被害が多く見られた。また、構造上主要な部分である継手、仕口の構造が適当でないためと考えられる横架材の落下等の被害も目についた。地震時において、耐力壁が所要の効果を発揮し、構造体の破壊を免れるためには、これら継手仕口の緊結に留意することが重要である。

(現行規定への補足)

筋かい端部、柱と土台、柱と梁等の継手仕口は、存在応力を十分伝達できる構造とする。

住宅金融公庫融資住宅木造住宅工事共通仕様書、日本住宅・木材技術センター「3階建て木造住宅の構造設計と防火設計の手引き」等参考

■構造耐力上必要な軸組等の配置】

耐力壁はすべての方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間方向および桁行方向にそれぞれつり合いよく配置しなければならない。

(現行規定の補足)

耐力壁をつり合いよく配置するには、偏心率の計算によって検討するか耐力壁の配置に一定の制約を設ける方法がある。また、平面内のつり合いのみならず、上下階でせん断力が支障なく伝達されるよう、上下階の耐力壁線をそろえるなど、立体的な整合性の確保も必要

■アンカーボルト

令第42条第2項では、土台は布基礎に緊結することとされている。筋かい等による耐力壁を用いた木造建築物にあっては、水平力を土台から基礎、ひいては地盤に伝達するため、あるいは耐力壁の両端の柱に生じる引き抜き力を柱から土台、基礎に伝達するため、土台をアンカーボルトにより布基礎に緊結する必要がある。

(現行規定の補足)

アンカーボルトは、地震時および暴風時に、水平力よって土台-基礎間に生じるせん断力、および、柱の引き抜きに伴って土台-基礎間に生じる引張力を有効に伝達できるよう、必要量を適切な位置に設ける。

解説

土台を布基礎に緊結するにあたっては、通常の2階建以下の建築物であれば、住宅金融公庫融資住宅木造住宅工事共通仕様書の記述を参考とする。

(余裕をもった設計等)

建築物の幅が高さに比べて小さい場合には、地震時および暴風時の水平力により、建築物全体の転倒による引抜きが生じないことを確認する。万が一引抜きの力が生じる恐れがある場合には、アンカーボルトおよび土台-柱の緊結金物等の検討行う。

■方づえ

令第46条第2項には、方づえを用いて構造体力上支障がないものにあっては、令第46条第1項のいわゆる壁量の規定を満たさなくても良いこととなっている。これは、間口の狭い住宅や店舗併用住宅等で、開口部を広く取る必要から体力壁を設けることが困難な場合に、方づえを用いて良いことを規定したものである。ただし、方づえを不用意に設けた場合、水平力作業時に取り付く柱を折損する被害が生じやすく、十分な注意が必要である。

(現行規定の法則)

筋かいや構造用合板等を用いた耐力壁の代わりに方づえを設けて水平力に抵抗するよう設計をする場合には、以下に留意し、入念に行うこと。

・方づえを有する構面について、適切な方法で水平剛性を求め、耐力壁と同様の方法で許容水平せん断耐力を求めることで等価な壁量を算出する。そのとき各部材および接合部の応力が許容応力度を超えないことを確認。

・求められた等価な壁量を使って、当該建築物が令第46条1項に規定した壁量を満足することを確認。

<鉄筋コンクリート造>

配筋

■柱の主筋量

耐力壁やブレースが取り付く柱や耐力壁を支持する柱は、変動軸力とせん断力の複合応力に対して柱の局部的な引張降伏やせん断破壊が生じないように主筋を配する。

(現行規定の補足)

崩壊メカニズム時に降伏が生じている耐力壁の付帯柱、および降伏が生じているブレースが取り付く柱にあっては、原則として、当該階での主筋量を部材の途中で減じてはならない。また、耐力壁を支持する柱の主筋量も部材の途中で減じてはならない。

(解説)

耐力壁や付帯柱やプレースが取り付く柱には、全長にわたって大きな変動軸力が作用する。そのため、通常行われるように下階からの主筋を柱の中央から上部へ主筋径の15倍以上の位置で定着すると、同じ層でもその部分より上部では柱の引張強度が低下する。また主筋量が減ることによりせん断抵抗機構も変化する。そのため、少なくとも、基礎から数えて1層目の階におけるこのような柱の主筋量は減じてはならない。これは、いわゆるピロティのような、剛性率が小さい階でかつその直上階に耐力壁や非構造壁が存在するような柱においても同様であり、この場合も主筋量を減じてはならない。

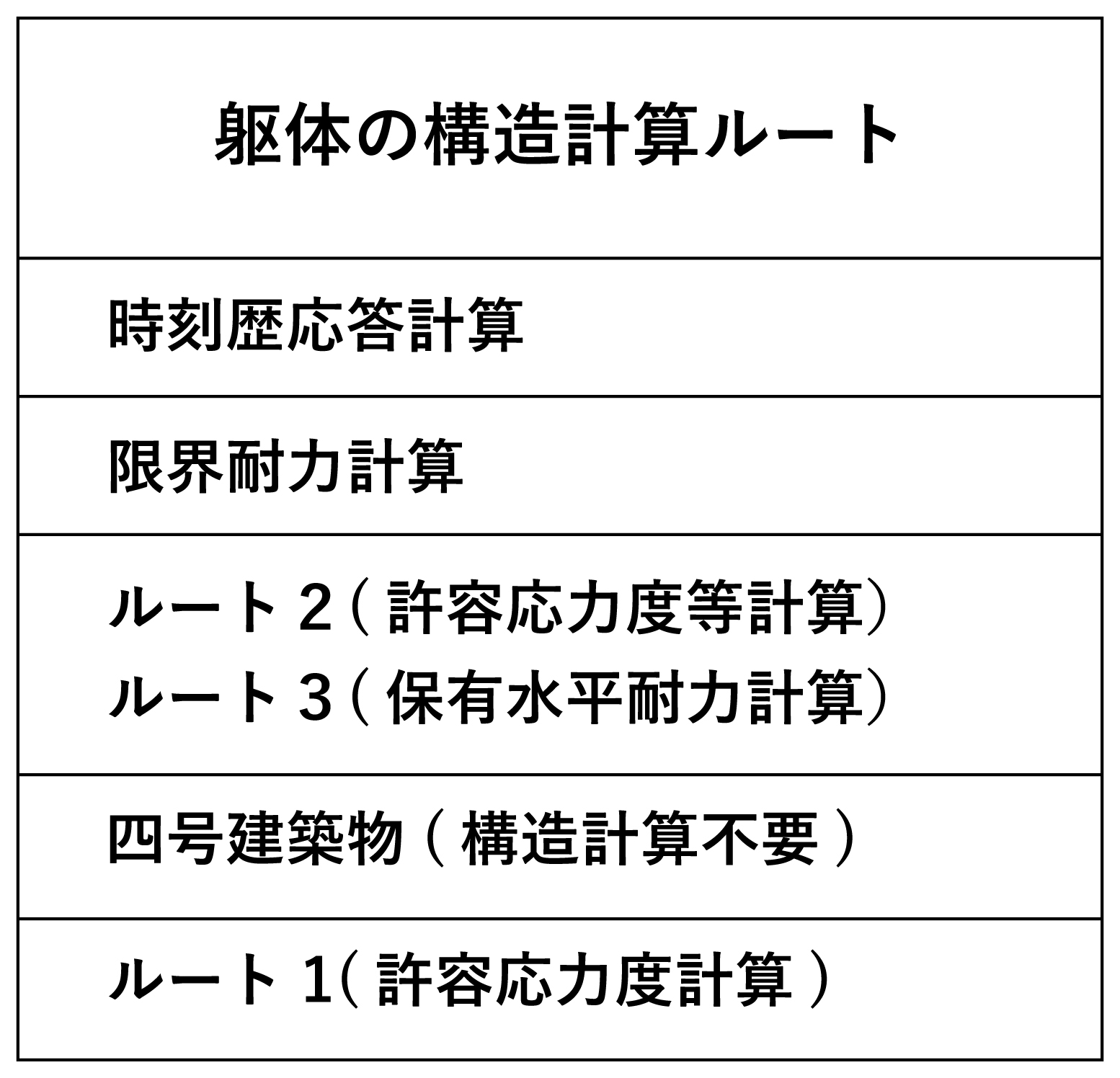

計算ルート1,2による設計の場合には本項は適用しなくてもよい。

■せん断補強筋の端部及び継手等

せん断補強筋は、補強筋母材の強度を発揮し得る定着詳細あるいは継手とする。

(現行規定への補足)

せん断補強筋は、原則として、十分な余長を持つ135°フックを有するせん断補強筋、溶接閉鎖形せん断補強筋、またスパイラル筋とする。

(解説)

兵庫県南部地震によりせん断破壊した柱において、端部を90°フックで定着したせん断補強筋やフックの余長が短いものが見られた。このようなせん断補強筋の定着不良は、せん断補強筋の効果を激減させ、柱のせん断破壊の大きな要因の1つとなる。この定着不良による部材のせん断破壊を防止するため、せん断補強筋は現行基・規準等で規定された十分な余長を持つ135°フックで定着する必要がある。あるいは、せん断補強筋は溶接閉鎖形せん断補強筋またはスパイラル筋とする必要がある。

■中子筋の配筋

柱及びはりのせん断補強筋は断面内に効果的に配筋する。

(余裕をもった設計等)

軸力の大きい部材および太径の主筋を用いている部材には、中子筋を配筋することを推奨する。ただし、降伏ヒンジが明らかに生じない部分においてはこの限りではない。

(解説)

同じせん断補強筋量であっても、中子筋を有する部材は中子筋を有しない部材に比べて、せん断耐力、付着割裂強度、軸方向耐力、曲げ降伏後の変形能力において優れた構造性能を示す。このため、せん断応力度や軸方向応力度が大きく、そして降伏ヒンジが生じる部材にあっては、必要に応じ中子筋の使用を推奨する。ここで軸方向応力度比で0.35を超える部材を軸方向応力度の大きな部材の目安としてよい。

また、はりにあっては付着割裂破壊の検討を行い、必要に応じて中子筋を配筋することを推奨する。

■主筋の部材内定着部(段落とし部)の補強

主筋の段落とし部における定着部の局部的応力が部材全体の破壊に進展しないように、定着部を補強する。

(余裕をもった設計等)

主筋の段落とし部における定着端部から10㎝の範囲内に横補強筋を配筋することを推奨する。

■はりの降伏ヒンジ部分の靭性確保

大きな塑性変形能力を必要とするはりの降伏ヒンジ部分には、せん断補強筋に密に配筋する。

(余裕をもった設計等)

大きな塑性変形能力を必要とするはりの降伏ヒンジ部分のせん断補強筋は、せん断補強筋比にして0.2%以上かつ次に示す値以下の間隔で配筋する。

・D10、10φ程度 15㎝

・D13、13 φ程度以上 20㎝、D/3、 8 dbのうち最小値

Dははりせい、 dbは最小主筋径

■柱はり接合部のせん断補強筋

柱はり接合部にはせん断補強筋を配置し、脆性的な破壊を防止する。

(現行規定の補足)

(1)構造計算による柱はり接合部の検討を原則として行う。

(2)柱はり接合部のせん断補強筋は、隣接する柱のせん断補強筋間隔の3/2以下とし、かつ0.2%以上のせん断補強筋量を配筋する。

(解説)

古い建築物では主筋量に比べて比較的大きな断面の柱とはりを使ってきており、結果として柱はり接合部は、作用するせん断力に対して大きな容積を有していた。そのためこれまで柱はり接合部の地震の被害は少なく、柱はり接合部の配筋は構造計算ではなく構造規定として柱部分より少なめに配筋されてきていた。しかしながら、近年、使用するコンクリートやせん断補強筋の高強度化による柱及びはり部材の小断面化により、柱はり接合部の容積が小さくなってきたこと、さらに主筋量の増大や主筋の高強度化により接合部応力が大きくなってきたことを考慮すると、柱はり接合部の脆性的な破壊の可能性が増してきた。そのため構造計算による柱はり接合部の検討が必要不可欠となってきた。